-

1st Biennale 第一届

- Biennale Theme Exhibition 双年展主题展

- Yanjiao Artist Exhibition Unit 燕郊艺术家工作室开放项目单元

- Songzhuang Parallel Exhibition Unit 宋庄平行展-艺术家工作室开放单元

- Urban Graffiti Unit 城市涂鸦单元

- New Move Film Screening 燕郊新浪潮影展

- Network Unit “A Letter from Afar” 网络单元“一封远端的来信”

- International Art Unit 国际艺术家单元

- “Continuous Dialogue”Online Conversation Project “持续的对话”线上对谈项目

- Forum 论坛

- Archive Exhibition 文献展

- Art Project 艺术项目

- Special Exhibitio(798 Art Zone )特别展览(798艺术区)

- 2nd Biennale 第二届

- About us 关于我们

-

1st Biennale 第一届

- Biennale Theme Exhibition 双年展主题展

- Yanjiao Artist Exhibition Unit 燕郊艺术家工作室开放项目单元

- Songzhuang Parallel Exhibition Unit 宋庄平行展-艺术家工作室开放单元

- Urban Graffiti Unit 城市涂鸦单元

- New Move Film Screening 燕郊新浪潮影展

- Network Unit “A Letter from Afar” 网络单元“一封远端的来信”

- International Art Unit 国际艺术家单元

- “Continuous Dialogue”Online Conversation Project “持续的对话”线上对谈项目

- Forum 论坛

- Archive Exhibition 文献展

- Art Project 艺术项目

- Special Exhibitio(798 Art Zone )特别展览(798艺术区)

- 2nd Biennale 第二届

- About us 关于我们

艺术家简介

许晨茜是一位多领域发展的艺术家,她的实践包括绘画、珐琅艺术和行为艺术等,涉及对颜色、形态情绪、连贯性以及作品题词描述的专注,在她的创作中,始终处于首位的是在形式和媒介的自由发挥内运用直觉的力量。在皇家艺术学院留学期间,她创作了自己的珐琅艺术作品,并以此参加了中国和欧洲的重要展览。从那时起,她开始发展自己的绘画作品,刚刚在伦敦完成了两场布面绘画和数字绘画展在近几年的创作中,作品的不同层面正在朝着协调性和创造性并存的方向发展。所有的创作领域都相互滋养,在如今这种对创造力的流动性持开放态度并且文化得以自由发挥的美学中,她正试图展现这种流动性,其中快速、缓慢、松弛、剧烈、节奏、间隙跳跃、自卑感与契合感,都创建出重要的链接。这样做涉及到中国文化的各种记忆系统,比如单色的传统风格、自然诗学、精神和物质的连续性以及对于虚空的表现方法。这反过来又开启了全新的提炼方式的可能性,将当代语境与深远的难以领略的传统奥秘联系起来。

刘超,硕士毕业于中央美术学院壁画系。其作品多关注博物学、社会生态、地缘政治、灵性成长、丧葬文化、宗教梦境、民俗信仰与神话传说,探讨女性与LGBT群体的处境。她运用架上绘画、影像、行为艺术等综合材料进行创作,通过不同形式的媒介呈现自己对现实与超现实的思考。作品曾入围“2021年中央美术学院未来艺术家奖”荣获“2023年罗中立奖学金”、"2024 年许钦松创作奖优秀作品奖":并于中央美术学院美术馆、罗中立美术馆、广东美术馆、芒果美术馆、银川当代美术馆,ABI青年艺术社区等多个美术馆和艺术机构展出。

展览回顾

前言

如果说“非地点”是一种不再承载固定意义的空间单位,那么燕郊,正是我们必须直面的现实状态——这里曾有“睡城”之称,有从北京流动过来又流走的人群,也有像我这样从三岁起便在这里生活、扎根至今的人。在策划这届行为艺术单元时,我选择的三位艺术家,其实也是三种与“燕郊”不同关系的具象体现:

许晨茜,曾经居住在燕郊,如今已搬离,但她所进行的面部绘画行为仍能唤回她对这个空间的身体记忆与身份感知;史佳廷,目前居住在燕郊城中村之中,他的“测量行为”不仅是艺术创作,更是日常劳动与空间关系的持续对话;刘超,虽然从未生活在燕郊,但她有考虑搬入这里,她的行为房车就像是一个探索者的状态,带着外部者的视角,试图与这片土地产生情感连接。

三人作品中:有离开者的回望,有在地者的扎根,也有未来者的进入。他们的行为实践不是在“定义”燕郊,而是用各自的方式,打开一个关于如何在“非地点”中确立自身的主体地位。而我,作为从小在燕郊长大的人,对这种状态并不陌生。正因如此,我更想在这个单元中,让他们在自己的语境中,去探索、去找寻、去保有痕迹。这些行为,也是一代青年艺术家对流动身份、不确定归属、身体与空间之间关系的持续探索。

这也使我们去探讨:在“非地点”之中,该如何通过行动重新掌握新的空间或与当下空间进行连结?

单元策展人:李恣搏

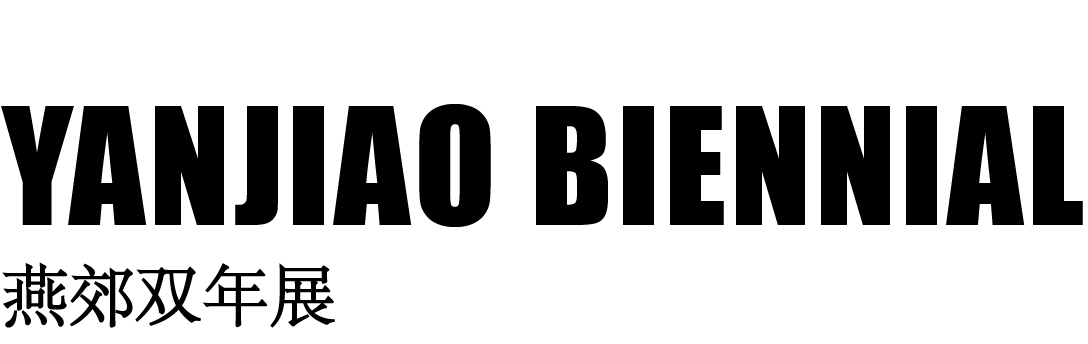

许晨茜,是一位拥有敏锐情绪感知力的艺术家,她的创作往往不拘泥于技法或表现形式。她作品的珍贵之处在于,这些瞬间往往突如其来,可能源于残破的梦境或回忆,也可能是当下环境与内在感知的一次轻微碰撞。她极为珍视这种瞬时的感受,并致力于用一切可能的媒介将其保留。这也使得她的创作媒介极其多样,从绘画、影像、到行为本身,全部做为她记录感知的“工具”。

在本届燕郊双年展中,她的行为作品是一次与自身过去创作的对话,也是与“另一世的铭文”之间隔八年的回应。“另一世的铭文”是她在英国皇家艺术学院就读硕士期间展开的长期面部绘画计划。在那一系列作品中,许晨茜在皮肤上用特殊颜料进行创作,使其成为一块既私密又易逝的画布。一遍又一遍的绘制,一遍再一遍的洗去,整个过程如同一种仪式,记录她当时的身处异国时,对自我内心与身份的探索与重建。

而本次行为表演,正是在八年后的另一个空间与语境中,将这个或许已经结束的项目重新唤起。不同的是,这一次,她将绘画行为置于开幕式现场,邀请观众参与进来。她并非执着于对面部符号的追求 ,而更在意这一行为是否能唤起观众关于自我的探索。在行为现场,她所画下的,不再是某种具体的形状或传统意义上的妆容,这也许是再一次的开始,亦或是最终的告别。

这一行为,是回望,是延续,也是重生。许晨茜将她内心深处始终摇摆的敏感与冲动,再一次用身体开启了对话。而正是这样的作品,印证了即使时光终将逝去,但作为个体的我们留下自己的铭文也无法被彻底洗刷,我们随时可以重启或关闭,只属于自己的“另一世的铭文”。

许晨茜在访谈中提到:“它几乎已经更倾向于一个无意义的行为。”但正是在“无意义”之中,我们看到一个行为项目的流动——从自我私密的情绪出发,经过时间的流动,最终在公共空间内尽情表达。这也回应了“非地点”主题中最为关键的问题:当空间不再提供身份与归属,我们是否仍能从自身的身体出发,抵达一份流动的安顿感?

许晨茜“ Slithers of the Elsewhere” 行为现场

刘超,硕士毕业于中央美术学院壁画系。其作品多关注博物学、社会生态、地缘政治、灵性成长、丧葬文化、宗教梦境、民俗信仰与神话传说,探讨女性与LGBT群体的处境。她运用架上绘画、影像、行为艺术等综合材料进行创作,通过不同形式的媒介呈现自己对现实与超现实的思考。作品曾入围“2021年中央美术学院未来艺术家奖”,荣获“2023年罗中立奖学金”、“2024年许钦松创作奖优秀作品奖”;并于中央美术学院美术馆、罗中立美术馆、广东美术馆、芒果美术馆、银川当代美术馆、ABI青年艺术社区等多个美术馆和艺术机构展出。

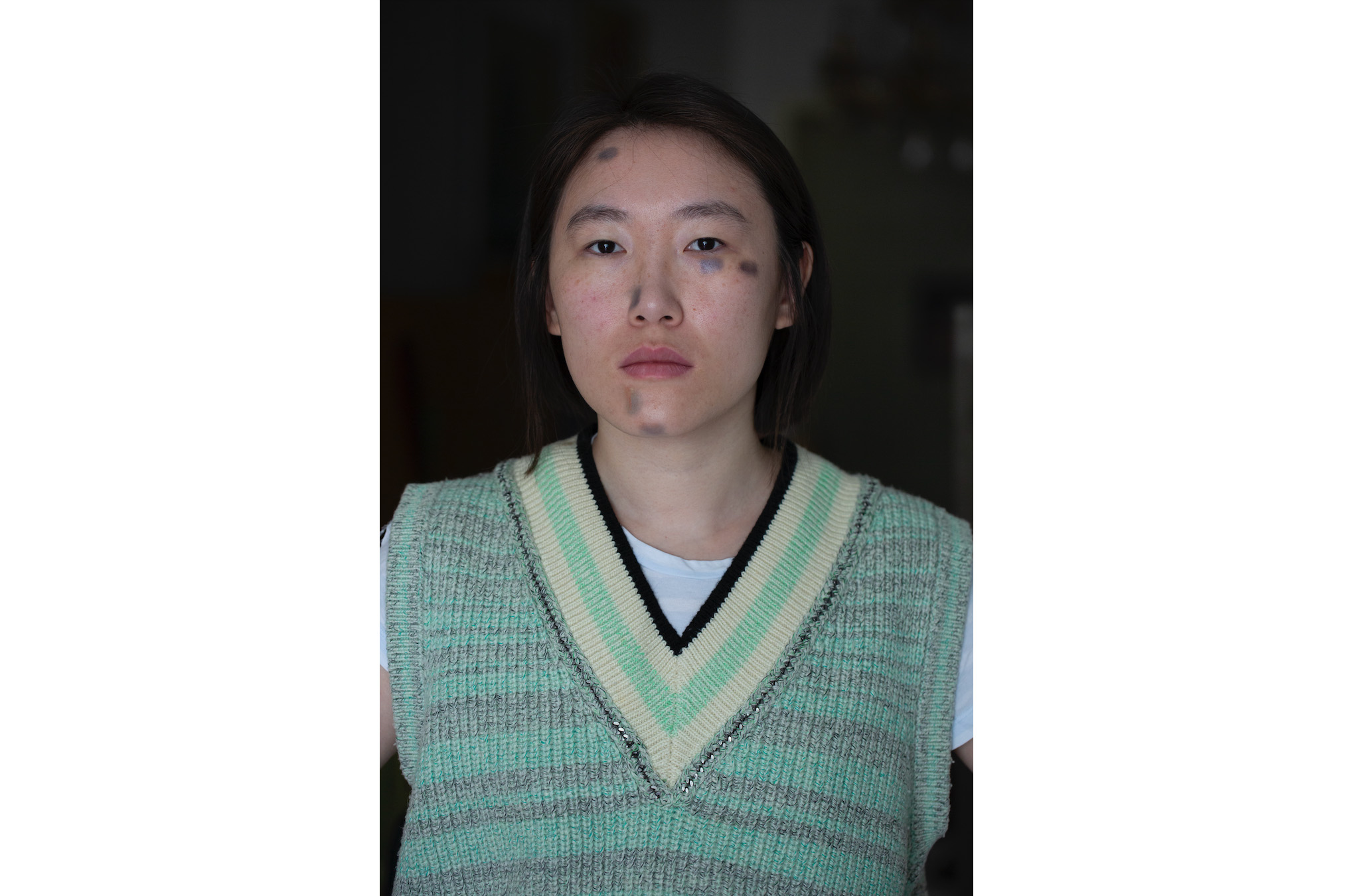

在本届燕郊双年展中,刘超的行为艺术项目《桂兰》以一辆承载家族旧物、自身作品,又串联起母亲记忆的房车为媒介,在北京至燕郊之间设立了多个行经站点:从亲属住处、青年栖居地,到毕业前夕的居所与美院校址,每一站都留存着艺术家曾经的回忆。本次行程里,好友双玉的再现、策展人芷若的精准解读,以及途中陌生人不断上车、下车,偶遇、发问,这些际遇与参与者的回应,共同激发出作品的开放性与流动性。

燕郊作为目的地的特殊性之一,在于其地理意义上“边缘化城市”的属性。当房车从北京驶向燕郊,这一过程正是从“中心”向“边缘”的迁徙。这不仅是一段地理意义的迁徙,更是一场精神的迁徙。“房车”这一空间装置,承担起“家”“工作室”“展览现场”三重身份,在城市间自由穿行,打破诸多边界。“桂兰”原是刘超母亲的名字,房车内的家族老照片、织毯等旧物件,与刘超自身作品交织陈列,在行程中,让人仿若回到未出生前在母亲腹中的状态——随母体动荡摇晃,对外界世界无法探查,这便是“家”最原始的模样;随着房车不断驶向记忆地图上的新坐标,车上来往的同学、朋友或陌生人,又让“桂兰”转变为“工作室”属性。邀请上车的朋友参与创作,或选取留念的明信片,近似探访工作室的互动状态;而随着乘车者身份的变化,“桂兰”又化身为展览现场,车内罗列的过往作品,默默印证着“我没有闷着,我在表达”。当“桂兰”最终返程,它已成为真实且柔软的艺术容器。

正如刘超所言,这是一场自发生成的招魂仪式,是与过去的和解,更是与未知的联结 。

刘超“桂兰”行为现场

史佳廷,生于河北唐山,现居燕郊。工作主要专注于低级趣味,末端审美体验,系尾部艺术工作者。

史佳廷的行为极为低调,他没有走入公共空间,而是回到自己租住的城中村院子,焊接了一根巨大的钢尺,去丈量这个临时栖身之所的宽度。这件行为作品的起点,是一种最为现实的经验:租来的房子、临时的居所、随时可被打断的生活。但这都不会影响到他想掌握这个本不属于他的地点的决心。

从“面部”到“房车”再到“尺子”,本届燕郊双年展行为单元呈现了一组具有身体性、过程性与日常性的表演。在三位艺术家的行为表演中,我们同样能够观察到彼此之间在“空间”与“身份”上的流动:许晨茜从一个高度私密的绘画行为出发,将面部作为媒介,在公众面前重新激活记忆;刘超则通过一辆房车,构建起属于自己的“记忆子宫”,在流动中召唤个体与家族的情感坐标;而与刘超的移动空间形成对照的是史佳廷的“固定院子”,这个由他租住的城中村角落并未带来归属感上的稳定,他以行为去丈量空间的尺度,反映出当代年轻人在住房、归属与控制感之间不断拉扯的心理现实。

我从三岁起便生活在燕郊,对这个小镇既熟悉又陌生,像是中国当代城市发展中“过渡地带”的一个缩影。它并不提供明确的归属感,却恰恰因其不稳定性与边缘性,为艺术提供了一种特殊的空间。在非地点之中,艺术并不总是关于抵达,更常常关于“过程中的感知”。它记录下的是人在不确定与漂浮中,如何用身体去回应、抵抗、甚至创造一种新的存在方式。

Bilibili:燕郊双年展

小红书:燕郊双年展

抖音:燕郊双年展

Email:yanjiaobiennale@126.com

微信公众号:燕郊双年展

新浪微博:@燕郊双年展

Youtube: yanjiao_biennial art

Facebook: yanjiao_biennial

Instgram:yanjiao_biennial_

Twitter:yanjiao_biennial

网站建设:李墨储